Kurzgeschichte

Kurzgeschichte

Eröffnung der Ausstellung von Josefh Delleg im Kunstverein Köln Rechtsrheinisch 2003

Mit den Ohren sehen, den Augen hören.

Josefh Delleg lädt uns ein, unseren multisensorischen Sinnesapparat in seiner Ganzheit zu benutzen.

Sind wir nicht gewohnt Kunst vor allem betrachtend visuell wahrzunehmen? Gibt unser Auge nicht scheinbar das objektivste Bild der Wirklichkeit? Ist ein Bild in seiner unwandelbaren visuellen Realität nicht etwas beruhigendes? Wir können genau hinsehen, können es analytisch betrachten und können vor allem sicher sein, beim zweiten und dritten Hinsehen bleibt es unverändert vor unseren Augen. Wir können es „uns vor Augen führen“, wir können uns „ein Bild davon machen“. Ein Bild ist ein verlässlicher Partner der Rezeption und gibt uns in seiner Unwandelbarkeit die trügerische Sicherheit, so die Realität in ihrer Vollständigkeit erfahren zu haben. Mit Erkennen meinen wir oft, es gesehen zu haben. In der englischen Sprache gibt es eine interessante Redewendung: „do you see what I am saying, don't „ Das Problem ist hier, dass in der Sprache das Wort „Verstehen“ durch das Wort „Sehen“ substituiert wird. Unsere Seinserfahrung wird auf das Visuelle kondensiert und so um wesentlich weitere Wahrnehmungsebenen betrogen.

„Sie sehen was ich meine, nicht wahr.“

Wie schreibt Prof. Heiner Georgsdorf über die Arbeiten von Josefh Delleg so treffend: “Kein realistisches Bild kann heute noch die Komplexität unserer Wirklichkeit, die Vermessung von realen und fiktiven, virtuellen Erfahrungen, von bewussten und unbewussten Befindlichkeiten und Empfindungen widerspiegeln.“

Josefh Dellegs Arbeit ist nicht auf den ersten Blick zu erfahren. Obwohl sie erstmal erstaunlich simpel, im Geiste der arte povera auftritt, ist ihr Wesen mehrdimensional und tiefsinnig.

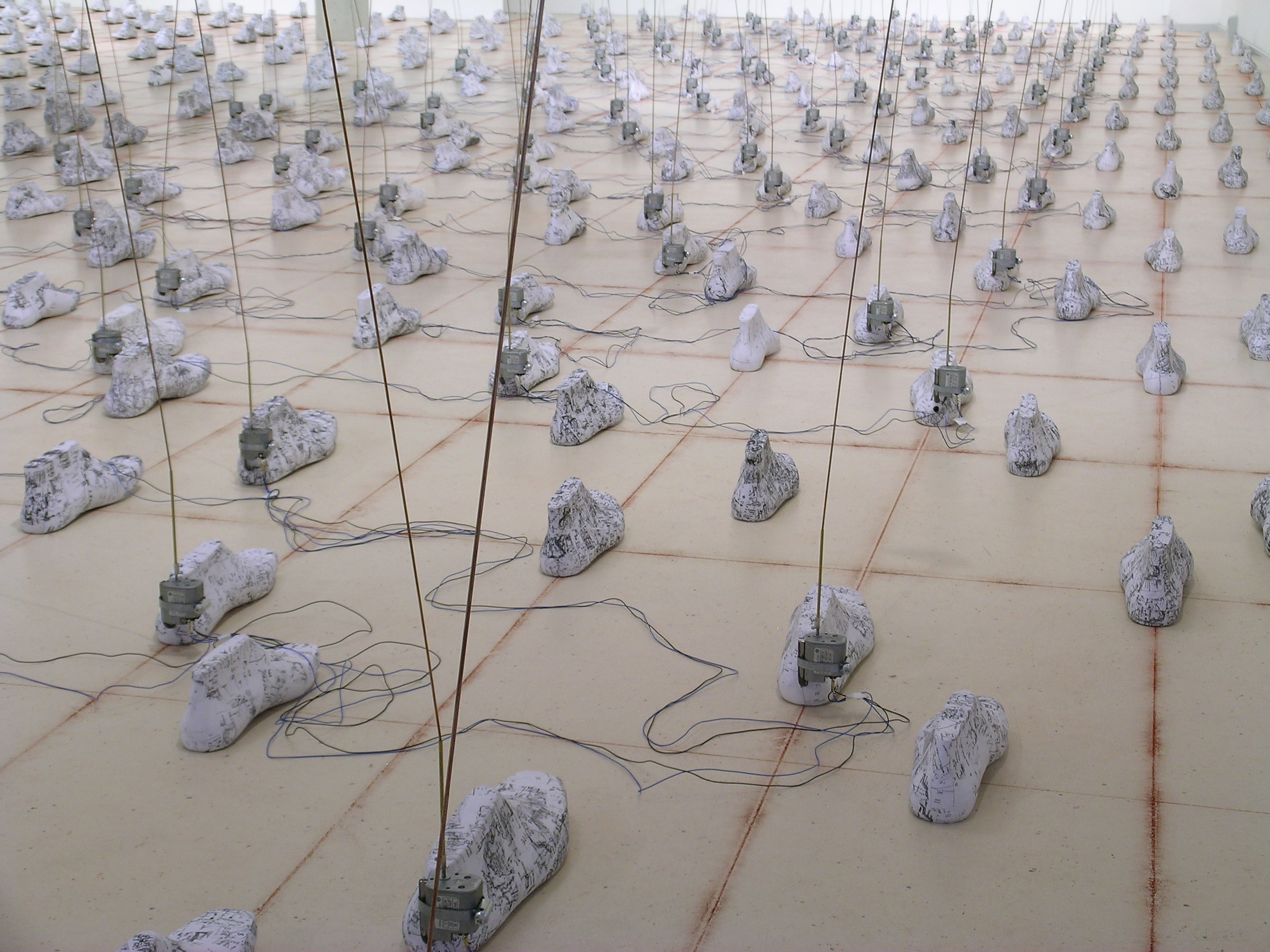

Die Objekte der Installation sind Gegenstände des Alltags, denen jeder von uns habhaft werden kann. Selbst Dellegs eigene Beschreibung der Materialien ist nüchtern und unprätentiös und liest sich fast wie eine Gebrauchsanweisung: Stahlpulte, ca. 30 ähnlich Dirigentenpulten, Kleinmotoren, Stahlstäbe, entsprechende Anzahl von Stühlen. Durch die Aneignung dieser Repräsentation des Alltags durch Josefh Delleg erfahren diese Gegenstände jedoch eine Wandlung, die so vielschichtig und mehrdimensional ist, das eine Deutung hier nur zu einer unangebrachten Reduktion führen würde. Sicher ist aber, dass in diesem verborgenem Reichtum viele Wege geöffnet werden können, sich dem Kunstwerk zu nähern.

Ein Weg kann dabei die Betrachtung der Zeit sein, denn die Arbeit hat ein Sein und ein Werden und thematisiert dadurch die Zeit und das Vergehen. Die Arbeit hat einen Beginn und wird eine Vergangenheit - eine Geschichte haben, denn die sich bewegenden Stahlstäbe hinterlassen auf der Pultoberfläche eine Spur, die sich nach und nach tiefer in die stählerne Oberfläche eintreibt. Es gibt also ein Fortschreiten, eine Entwicklung, eine zunehmende Verletzung - und dies ist ein Wort was Delleg selbst für die entstehende Hinterlassenschaft von Kratzern und Spuren auf der ursprünglich reinen Oberfläche gewählt hat. Ist es nicht deshalb konsequent, jetzt schon vorausblickend in die Zukunft auf das Ende der Ausstellung, wenn die Motoren abgestellt werden, diese dann verbleibenden Spuren als Narben der Zeit zu bezeichnen?

Auf jeden Fall hat die Installation ein Jetzt, in dem sich quasi prophetisch die Zukunft verbirgt. Wir werden in diesem Jetzt und zu diesem Zeitpunkt, an dem wir in die Installation eintreten, auf das unabwendbare Fortschreiten der Zeit gelenkt. Eine Reflexion über das Phänomen allgemein und die Bedeutung für uns individuell ist unausweichliche Folge.

Ein weiterer Weg zu und in diese Arbeit ist die Beschäftigung mit dem Aspekt Raum, der sich in der seriellen Anordnung gleicher Elemente zu einer minimalistischen Raum – Komposition offenbart.

Ich zitiere nochmals aus dem Buch “tempi crescendi“ über Josefh Delleg. Diesmal Friedrich Block: „Wiederholung schafft Konzentration; Bekräftigung des Gleichen, Ähnlichen und Bekannten. Aber auch Gefährdung – Nie mehr wird dasselbe erreicht. Wenn Form auf Form, Wort auf Wort, Beobachtung auf Beobachtung folgt, so bleibt jedes Ereignis im Formulierungsprozess, selbst bei größter Gestalt – und Sinnkonstanz, doch unwiederbringlich verloren, vergangen einmalig. Die Wiederholung des Gleichen lenkt die Aufmerksamkeit auf die Lücke dazwischen. Erinnerung und Vorgriff, Abweisung jeder Illusion von inhärenter Existenz“. Wiederholung schafft Struktur und Aufmerksamkeit und eine Struktur von Gleichem im Raum ist architektonisches Element, es gliedert den Raum in einen Rhythmus. Aber die Wiederholung bedeutet auch nacheinander, eins nach dem anderen. Der Aspekt des Raums beinhaltet also auch den Hinweis auf die Zeit. Raum/Zeit als inhärente sich gegenseitig beinhaltende Einheit.

Wir sehen eine Installation in einem Raum, wir sehen eine Reihung von gleichen Objekten, wir sehen das einzelne Objekt, ein Notenpult, ein Stuhl davor, wir sehen dass sich dort etwas bewegt, wir hören auch etwas. Nun habe ich einleitend schon darauf hingewiesen, dass eine ausschließlich visuelle Betrachtung hier, wie auch bei vielen anderen audiovisuellen Werken, nur unbefriedigend sein kann. Es handelt sich bei Josefh Dellegs Arbeit um eine akustische Installation, wobei ich persönlich lieber von auditiv, bzw. vom Auditivem spreche, was nämlich die Gehör Wahrnehmung betreffend bezeichnet, als eine Parallele um Begriff des Visuellen.

Unsere Hörwahrnehmung ist etwas so phantastisches und bietet einen solchen Reichtum und Einmaligkeit unter unseren Sinnen, dass dessen häufige Missachtung völlig unverständlich erscheint. Rein physiologisch liefert uns das Ohr ein Messinstrument, was auch mit heutigen Technologien nicht nachkonstruierbar ist. Wir sind in der Lage, Frequenzen und damit Tonhöhen von 20 bis 20.000 Hz, also Schwingungen pro Sekunde zu hören und bewegen uns dabei in Messbereichen von einem Zehntel einer Tausendstel Sekunde. Wir können selbst Amplituden hören, die den Durchmesser eines Wasserstoffatoms haben und trotzdem hält unser Gehör dem tosenden Lärm unserer heutigen Welt stand und kann selbst einen startenden Jet wahrnehmen. Das allerdings auf Dauer nicht unbeschadet. Noch faszinierender ist aber, dass ein großer Teil unserer Orientierung und Wahrnehmung im Raum über unser Ohr und den daran angeschlossenen Gleichgewichtssinn geschieht. Geht man davon aus, dass die Bewegungsfreiheit unserer Hände und Arme durch die Ausbildung von manuellen Fertigkeiten dazu beigetragen hat, dass der Urmensch überhaupt seine Intelligenz entwickeln konnte, so ist der Gehör- und Gleichgewichtssinn daran wesentlich beteiligt, ermöglicht dieser doch erst den aufrechten Gang.

Aber nochmal zur Raumwahrnehmung. Wir können mit geschlossenen Augen leicht wahrnehmen, in was für einer Art Raum wir uns befinden und dessen Größe und sogar die Materialbeschaffenheit der Wände anhand der reflektierten Schallwellen sehr genau einschätzen. Wir unterscheiden z. B. einen großen halligen Kirchenraum, von einer teppich-belegten Lobby eines Hotels. Aber auch die Richtung aus der Klänge an unser Ohr treffen ist für unsere Orientierung im Raum wichtig. Besonders blinde Menschen wissen dies. In früheren Zeiten sogar überlebenswichtig, denn im Dickicht der Wälder konnte man eine Gefahr durch wilde oder sich von hinten anschleichende Tiere nicht sehen, nur hören. Übrigens eine Erkenntnis, die heute in vielen Kinoproduktionen benutzt wird, um die Spannung zu steigern.- es werden leise undefinierbare Geräusche von hinten eingespielt und steigern dadurch unbewusst unseren Stresslevel und machen einen Film spannender, ohne dass wir es merken.

Dazu David Worrell in der Zeitschrift Organized Sound: „Menschen haben eine akute Fähigkeit bestimmte Typen von Beziehungen hörend wahrzunehmen (Dichte, Geschwindigkeit, Harmonizität, Ortung, ect.) und die Psychophysiologie des Hörens macht es besser geeignet als das Sehen für bestimmte Wahrnehmungsaufgaben. Zum Beispiel kann unser Ohr/Gehirn Klänge herausfiltern, indem es einfach die Aufmerksamkeit wechselt; es kann am Rande der Aufmerksamkeit viele hunderte von komplexen Klängen und deren Entwicklung gleichzeitig wahrnehmen und trotzdem leichte kleine einzelne Veränderungen messen“.

(„Humans have an acute ability to perceive certain types of relationships aurally (density, speed, harmonicity, location ect.) and the psychophysiology of hearing makes ist better suited than vision for certain recognition tasks. For instance, the ear/brain can filter sounds simplynby a shift in attention; I can be perypherally aware of many hundreds of complex sounds and their evolution simoultaneously and yet easily detect small particular changes“. David Worrell, Organised Sund. Vol. 1 no.3.)

Unser ear- brain, unser Ohr/Gehirn macht es möglich, z.B. einem Gespräch zu folgen obwohl wir uns in einem Stimmengewirr eines Restaurants oder Bahnhofs befinden, indem die Wahrnehmung die Realität filtert. Ein weiterer und für mich noch wichtigerer Aspekt der auditiven Wahrnehmung ist der soziale Raum des Hörens und dessen immersiven Eigenschaften. Hören – und damit meine ich Zuhören – schafft immer einen Raum sozialer Interaktion. Jetzt gerade müssen sie schweigen, um mir zuhören zu können. Indem etwas in einem Raum klingt, wird es allen zugänglich, was ein sehr demokratischer Aspekt des Schall ist. Trotzdem kann jeder im Zentrum seiner eigenen Hörwahrnehmung bleiben. Hören schafft eine einzigartige Situation, bei der die Bewahrung der Individualität in sozialer Gemeinschaft möglich ist. So gehört z.B. auch das gemeinsame musizieren zu den komplexesten komunikativen Leistungen, denen der Mensch fähig ist.

Ich zitiere: “To look at a room or a landscape I mut move my eyes from one point to another. When I hear, however, I gather sound simoultaneously from every direction: I am at the centre of my auditory world which envelopes me. You can immerse yourself in hearing, in sound. Tere is no way to immerse youself similarly in sight.“ – „Um einen Raum oder eine Landschaft zu betrachten, muss ich meine Augen von einem Punkt zu einem anderen bewegen. Wenn ich höre, wie auch immer, sammle ich Klänge gleichzeitig aus jeder Richtung: ich bin im Zentrum meiner auditiven Welt welche mich umschließt. Man kann sich selbst Hören umgeben, im Klang aufgehen. Es gibt keinen ähnlichen Weg sich selbst im Sehen zu umschließen.“ Anthony Moore nach Friedrich Kittler und Walter Ong.

Es ist nicht Beiwerk, dass Josefh Dellges Skulpturen und Rauminstallationen tönen – es ist ein zentrales Element. Denn genauso wie die Reihung der Objekte einen Rhythmus im Raum schafft, so entsteht Rhythmus aus der Bewegung. Und hier können wir vielleicht auf eine noch tiefere Ebene der Arbeit einsteigen, denn jedes Objekt definiert seinen eigen Rhythmus, seinen eigenen Herzschlag. Trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb – machte es Sinn, dass all diese individuellen Rhythmen einen gemeinsamen Raumklang ergeben. Ob das eine Klang oder Interaktion oder Isolation ist, muss jeder selbst für sich entscheiden. Gleichzeitig bedeutet Rhythmus natürlich unterteilte Zeit. Und über die Bedeutung der Zeit in Dellegs Arbeiten haben wir eben schon reflektiert. Man sieht, Auditives und Visuelles dieser Arbeit gehören untrennbar zusammen. Allerdings muss man den Klangraum der Arbeit genau so respektieren, wie die physische Raumgreifung der Objekte. Insofern bringt Dellegs Arbeit uns zum Verstummen. Dies ist ein Stillwerden aus Respekt und ermöglicht so Versenkung und forschendes Verstehen.

Erkennen im tieferen Sinnen meint uns dabei als Ganzheit und fordert alle unsere Aufmerksamkeit und alle unsere Sinne. Ob Josefh Dellegs Installation dabei Klangkunst ist, oder „ Kunst die klingt“ spielt dabei keine Rolle mehr. Vielleicht ist sie ja vielmehr Idee und Konzept, uns durch Raum und Struktur, visuell wie auditiv vermittelt.

Peter Kiefer, 10 Januar 2003, Köln

In orientierungslosen Zeiten – in Zeiten wie diesen also – sind zwei Institutionen besonders gefragt: Comedy und Kunst. Erstere verstopft die Fernseh-Kanäle, letztere macht sich eher rar in Museen und Ausstellungen. Allerdings haben die Künstlerinnen und Künstler dort nicht viel zu lachen. Einerseits finden sie sich als vermeintlich moralische Instanzen zu Stellungnahmen aufgefordert, andererseits mit Regelwerken der politischen Korrektheit traktiert, die ihre Aussagemöglichkeiten kanalisieren wollen. Indem die künstlerische Praxis ihren schleichenden gesellschaftlichen Bedeutungsschwund durch ihr Einmischen in die politische Praxis – oder gar als politische Praxis – zu kompensieren sucht, wird sie von eben dieser in ihre Schranken gewiesen. (Und dies gilt auch für die Institutionen, die sie ausstellen.) In dieser problematischen Konstellation hat sich Josefh Delleg, seit jeher mit Mut und Geschick bewegt. Das liegt sicherlich auch daran, dass er einerseits gegenüber den Bedenklichkeiten des Zeitgeschehens mit wachem Verantwortungsbewusstsein nie ein Blatt vor den Mund genommen hat, andererseits sich aber stets so auszudrücken verstand, dass seine visuellen Argumentationen vom jeweils konkreten Problemfeld, an dem sie sich festmachen, ins Allgemeine oder aber ins Individuell-Persönliche verweisen. Bei dieser Gratwanderung hat sich Josefh Delleg während der letzten Jahre in einer Vielfalt visueller Methoden artikuliert: Zeichnung und Druckgrafik, Malerei und bevorzugt Installation und Rauminszenierung gehören zu seinen künstlerischen Ausdrucksmitteln. Diese Vielfalt spiegelt auch unsere Ausstellung. Durch die unterschiedlichen Medien und Entstehungszeiten der Arbeiten gewinnt diese Werkzusammenstellung den Charakter einer knappen Retrospektive, einer visuellen Biografie anhand ausgewählter Positionen: Kreative Spuren sind zu sehen, die Josefh Delleg im Laufe der Zeit in der Kunstwelt hinterlassen hat. Wenngleich diese kritischen Interventionen oftmals in der Vergangenheit wurzeln, so sind sie doch stets gegenwartstauglich. Ihr Blickwinkel reicht von der Unheilsgeschichte des 20. Jahrhunderts bis zu der unserer Gegenwart. Die Zeit, die zurzeit wieder einmal aus den Fugen zu sein scheint, hinterlässt ihre Spuren: in der Welt, in der Kunst und in der Ausstellung – und nicht zuletzt auch im Künstler selbst, der sie jedoch ästhetisch zu transformieren vermag. Nicht in jedem Fall sind die Bilder, die er dafür findet, so unmittelbar – und karikaturistisch angehaucht – wie der aktuelle Kommentar zur Keule jenes neuen Despoten, der sich damit zum Weltenherrscher aufschwingt: mit dem Schlag- und Taktstock des globalen Zeitgeistes, dem Szepter selbsternannter Machtvollkommenheit, das unter dem Deckmantel des christlichen Fundamentalismus zur Knute wird: das Männlichkeitssymbol als der Hebel, um die Welt aus den Angeln zu heben. Doch wenn allenthalben Fake News als Wahrheiten eingebläut werden und (wie es bei Kafka heißt) die „Lüge zur Weltordnung gemacht wird“, ist es höchste Zeit für die Kunst, ihre Verantwortung als Korrektiv (oder zumindest als Sand im Getriebe der Unvernunft) in Anspruch zu nehmen. Denn Baseballschläger-Land ist überall: Auch hierzulande ist das Hilfsmittel rasch zur Hand, wenn es darum geht, deneigenen Ansichten über unpassende Meinungen und Menschen Nachdruck zu verleihen. Subtiler verläuft die Argumentation, wenn Josefh Delleg einem weniger brachialen, wenngleich nicht weniger politischen Thema auf die Spur kommt. Gespür für das, was der Zeit nottut, beweist der Künstler nämlich auch bei den beiden Bildern, die im Brückenschlag zwischen Vergangenheit und Gegenwart mit anderen Sportarten als der des Schlagball-Präsidenten ein Grundprinzip seiner künstlerischen Arbeit sichtbar machen: Serielles Handeln, die Wiederkehr des Gleichen, Abläufe in getaktetem Geschehen – das sind die dynamischen Komponenten, die seit jeher den Projekten Josefh Dellegs zugrunde liegen. Und dieses Konzept des Additiven, der Repetition, der Multiplikation von Elementen und des dauerhaften Wandels im Stabilen durchzieht auch das Bildkonzept jenes Diptychons, das die im olympischen Großspektakel inszenierte Leibeserziehung als Indienstnahme des vermeintlich selbstzweckhaften Exerzierens für ganz andere Ziele als die des fairen Höher-Schneller-Weiter entlarvt. Denn die Repetition von Routinen und Konventionen, die unser aller Alltagsleben absichern, kommt im Sport besonders zur Anwendung. Doch zur staatskonformen Großveranstaltung mutiert, ist der Wettstreit, der die ausdauernde Einübung normierter Bewegungsabläufe von funktionaler Regelmäßigkeit und maschinenhafte Körperertüchtigung zwecks permanenter Fremd- und Selbstüberbietung zur Voraussetzung hat, seit jeher des Ersatz-Krieges, des Kriegsersatzes verdächtig. Als Instrumentalisierung der Massen dient olympische Diszipliniertheit einerseits der Ablenkung (im Sinne von „Brot und Spiele“), andererseits der Hinlenkung (im Sinnevon „Sportpalastrede“) auf die Ziele einer aggressiven Politik. Leni Riefenstahls Bild gewordene – und von Josefh Delleg als Bild aufgegriffene – Trainingserfolge des Jahres1936 belegen, wie die Politisierung des Sports und die Ästhetisierung der Politik mit der Konditionierung Rassenideal und Normkörper in der Katastrophe münden.

Gleichschaltung zum Ornament der Masse undUnterordnung unter den Befehl eines Regelwerks sind damals wie heute Ideale autoritärer Herrschaft.„Und schon wieder tanzen sie“, nennt Josefh Delleg den Tanz um die goldene Medaille. In der Wiederholung der sportiven Elemente und Prozesse liegt letztlich die Wiederholung der Geschichte mit der offensichtlichen Unmöglichkeit des Ausbrechens aus den Zwangsstrukturen des kollektiven Agierens. Zugleich aber zeigt das Bildschema der Entindividualisierung, der Reduzierung der Einzelnen auf ein anonymes Rädchen im Getriebe einer perfekten Ordnung seine Gefährdung. Denn wenn nur eines der Elemente den Mutaufbrächte, würde sein Aus-der-Reihe-Tanzen das gesamte Ordnungsgefüge ins Chaos stürzen. Derselbe fatale Rhythmus aber, dem damals die Begleitmusik in den Abgrund unterlag, ist heute wieder unüberhörbar. Schon wieder wird getanzt auf dem Vulkan: im Gleichtakt, in Reih und Glied, in jenem Rhythmus, der Josefh Delleg seit jeher thematisch umtreibt. Und nicht fern von den Riefenstahl‘schen Standards sind die gegenwärtig in den sogenannten sozialen Medien grassierenden Körper-Bilder, die ebenfalls die Puppen sämtlichen Geschlechts tanzen lassen, um ihre künstlichen Ideale zur Nachahmung zu empfehlen. Die Zeit-Spuren, denen sich Josefh Delleg in dieser Werkzusammenstellung annimmt, sind also auch die Spurendes Bösen (so eine frühere Titel-Formulierung): sind die Folgen des Handels von Autokraten, Demagogen und Manipulatoren. Und genau dies ist auch das Thema jener Bodeninstallation, die hier das Zentrum bildet: „KillingFields“ zeigt die flächendeckende Barbarisierung der heutigen Zivilisation nach gleichbleibendem Muster: zeigt jenen Strom widerstreitender Nationalismen, der sich unaufhaltsam über den Erdboden ergießt, wo er täglich neue geografische, ethnische, weltanschauliche Identitäten gebiert, die mit ihren Flaggen-Erfindungen aus Kreuzen und Runen, Sternen und Streifen, halben Monden und ganzen Sonnen ihr politisches und religiöses Selbstverständnis artikulieren. Der Künstler hat sie hundertfach phantasievoll nachempfunden: in einer Flut eigener Entwürfe für jene emotional besetzten Stofffetzen und Gemeinsamkeit stiftenden Signaturen, hinter denen man sich verbergen, denen man hinterhermarschieren kann. Der Boden ist ausgelegt mit hypothetischen Vorschlägen solcher Logos, mit deren Hilfe sich die Menschheit unter dem Vorwand völkischer Zugehörigkeit die Erde aufteilt – nie genügend Lebensraum, nie genügend Menschen. Stück für Stück entrollt „Killing Fields“ jenen unendlich ausufernden Teppich aus Untaten, geknüpft aus autoritären Ansprüchen, die schon immer – und gegenwärtig ganz besonders – den Globus überziehen: Paraden von Hoheitszeichen, Embleme jener territorialen Machtausübungen und Dominanzstrategien, die zu Expansionund Besetzung neigen. Auf dem Vormarsch befindet sich das Dekor der Tyrannen und Despoten, die ihre Absichten hinter buntem Flitter verbergen und ihre Opfer gern unter den Teppich kehren. Wo fiktive Flaggen imaginärer Staaten ein fröhliches Muster entfalten, regieren die Symbole geistiger Besitzansprüche und mentaler Übergriffigkeiten: all jener einander ausschließender, sich bekriegender Ideologien, oder – schlimmer noch –Religionen und Theologien jeglicher Couleur. Es sind die unendlich vielfältigen, aber immer ähnlichen totalitären Konzepte, die (in Umkehrung des mephistophelischen Dilemmas) stets das Beste verheißen und doch das Übel produzieren. Im Zentrum des Ornaments wartet daher nicht der paradiesische Garten des orientalischen Teppich-Konzepts, sondern eine humanitäre Katastrophenzone, in der die kulturelle Vielfalt des prächtigen Gebildes umschlägt in ein Areal des Schreckens: in einen Friedhof des Unfriedens. Was da am Boden liegt, deutet nicht zuletzt auch auf die textilen Staats-Insignien, die in allen Teilen der Erde vom Volkszorn mit Füßen getreten, verbrannt oder auf andere Weise geschändet werden: Drohgebärden und Ersatzhandlungen als vermeintliche Gesten der Stärke, in Wahrheit doch nur Aktionismus aus Hilflosigkeit. Ausgangspunkt und Motivation für das aufwändige Werk war die Ermordung der 22-jährigen Jina Mahsa Amini im Jahr 2022 durch das Regime in Teheran – wegen unziemlicher Bekleidung. Daraus resultierte die Vorstellung eines persischen Teppichs, der trotz seiner Prächtigkeit zugleich die Schrecken des menschenverachtenden Herrschaftssystems ausdrücken sollte. Wie dieser Teppich expandierte, sich vom Iran in die Hölle des kambodschanischen Massenmordens der 1970er-Jahre, jenen „Killing Fields“ der Roten Khmer ausweitete und schließlich an globale Zustände anknüpfte, das sehen wir hier – zusammen mit seinem Erweiterungsbau, einer Art provisorischer Architektur: einem leuchtenden Lattenverschlag, einer lichten Katakombe, welche die bleichen Schädel nicht mehr halten kann, so dass sie daraus hervorquellen und ihrer notdürftigen Behausung entwandern. „Killing Fields“: Das sind jene Felder, die ihre Totenreste wie Trophäen aufsammeln, um sie in Depots zur Schau zu stellen, bis diese ihren Inhalt nicht mehr fassen und ihn ausspeien.

Das Beinhaus entlässt seine Reliquien für eine knöcherne Botschaft an eine Zeit, deren Kopfjäger rund um den Globus rastlos damit beschäftigt sind, jene makabren Vanitas-Objekte hervorzubringen: ein materielles Menetekel, hinbuchstabiert mit dem, was von den Opfern der Machthaber übrigblieb. Die Bodenarbeit Josefh Dellegs – der die Ikonografie und Ästhetik des Totenkopfes bereits in früheren Kunstprojekten eingesetzt und auf Wirksamkeit überprüft hat – erweist sich vielfältigen Assoziationen gegenüber offen: möglicherweise auch solchen, an die der Künstler zunächst gar nicht gedacht haben mag. Vorstellbar wäre daher auch die Inszenierung jenes chinesischen Kaisers, der sich und sein Mausoleum durch den Aufmarscheiner Terrakotta-Armee zu schützen suchte. Die begrabenen – und wieder ausgegrabenen – Krieger der zeitlosen chinesischen Armee und die zeitlose Armee der ausgegrabenen Totenköpfe Josefh Dellegs gleichen einander: Während die erstarrt stammstehenden Uniformierten so tun, als hätten sie ihre Mission noch vor sich, haben sie die Aktivisten der „Killing Fields“ bereits hinter sich. Dennoch rücken sie von dem strahlenden Mausoleum vor, als wären sie noch am Leben: uniformiert auch in diesem finalen Stadium: „Soldaten sehn sich alle gleich / lebendigund als Leich“, sang Wolf Biermann 1965. Der Tod ist also nicht nur ein Meister aus Deutschland, sondern auch aus vielen anderen Landstrichen: „Killing Fields“ sind heutzutage überall – an Land, aber auch auf dem Wasser. Das Mittelmeer ist gegenwärtig jene Zone, deren Opfer nicht säuberlich sortiert eingelagert werden können, sondern spurlos versinken, unsichtbar – und wohl auch folgenlos – im Mahlstrom der Geschichte. Die Zeichnungen mit dem Titel „Koordinaten“ liefern konkrete Hinweise auf Orte solchen Geschehens. Spuren des Bösen entdeckt der Künstler aber nicht nur im Umgang der Menschen miteinander, sondern auch mit der Tierwelt. Eingepasst in diese Zeit-Spuren mit ihren Praktiken des Bösartigen findet sich auch das Theater des Stierkampfs, jener grausamen Folklore, die – ihrer mythischen Überhöhungen durch Prominenzen von Literatur und bildender Kunst zum Trotz – als nationales Volksvergnügen woanders als in seiner Ursprungsregion nur Abscheu und Entsetzen auslösen kann. Die blutige Tradition wird – Hemingway hin, Picasso her – in Josefh Dellegs Farblithographie als ein flammendes Massaker ins Bild gesetzt. Und dann ist da noch im angrenzenden Raum jene Video-Installation, die in einem nochmals anderen Medium mit nochmals anderem Tonfall die Zeit und ihre Spuren aufgreift: „Luft! Luft! Mir erstickt das Herz!“ Auch dieses Bewegtbild fügt sich ein in die Leitmotivik der Ausstellung: Auch hier sind andauernde Aktivität und permanente Wiederholung – sowie die Möglichkeit ihres Ausbleibens – thematisiert; auch hier sind die Zeit-Spuren Lebens-Spuren, sind sie Lebens-Zeichen. Denn von der Beständigkeit des Herzschlags und der zugehörigen Atmung, derAkustik des Lebendigen, ist die biologische Existenz abhängig. Die Notwendigkeit zur mechanischen Aufrechterhaltung identischer Abläufe ist hier Metapher für das Leben. Unbekannt bleibt, wem dieses Herz, wem dieser Luftstrom, wem diese Tonspur gehört. Es ist der Pulsschlag der Zeit, dem wir alle – abhängig von den unbewussten Zwängen des Luftholens und des Blutkreislaufs –unterworfen sind. In ihrem Beharren auf ein und demselben Ablauf entwickelt die audiovisuelle Installation eine Sogwirkung, die,

wenn wir uns auf sie einlassen, schließlich auf uns übergreift und unseren eigenen Rhythmus bis hin zu dessen Synchronität mit der fremden Lebensäußerung beeinflusst. Richard Wagners „Tristan und Isolde“ lieferte den entsetzten Titel-Ausruf, den die tragische Heldin angesichts des ihr drohenden Schicksals ausstößt. Denn das Herz, das Zentralorgan der biologischen Motorik, kann versagen bei äußeren Geschehnissen oder inneren Verfassungen, bei Schock oder Aufregung, bei freudigen Emotionen, aber auch Entsetzen und Schrecken. Und zu den Schrecken, bei denen Herz und Atem gefahrlaufen zu stocken, gehören all die unübersehbaren Spuren des Bösen in der akuten Weltunordnung. So besteht denn wohl wenig Aussicht darauf, dass Josefh Dellegs nächste Ausstellung „Spuren des Guten“ betitelt werden könnte.

Das Klangbild der Installation ‘Hommage á John Cage’ nährt sich aus der schieren Unendlichkeit des Zufalls. Sie sind ein zentrales Element in Josefh Dellegs Skulpturen. Von Motoren angetrieben, zeichnen in chaotischem Rhythmus, und einer ebenso unkontrollierten Struktur der entstehenden Geräusche, filigrane rotierende Stahlstäbe, keiner komponierten Ordnung folgend, individuelle linienhafte Zeichnungen auf die Pulte. Darin liegt die titelgebende Hommage á John Cage, der in seinen Werken den Zufall methodisch einbezog. Den Pulten gegenüber zugeordnete Stuhlreihen, fordern die Zuhörer auf Platz zu nehmen. Sie erwecken den Eindruck einer Musikaufführung, aber wer steht an den Pulten? Wer dirigiert und musiziert? Wer hört zu? Wer ist der Komponist? Der Betrachter und Zuhörer ist zur kontemplativen Konfrontation über Gesetzmäßigkeiten und Zufall eingeladen. Die Betrachtung der Zeit, kann ein Weg sein um diese Installation zu verstehen. Die akustisch-vielstimmige Skulptur hat ein Sein und ein Werden und thematisiert dadurch die Zeit und das Vergehen.

Dr. Rita Gotthold

Schloss Plüschow .......................................................................................Wandarbeit: Dan Perjovschi

Den gezeigten Installationen gemeinsam ist eine zentrale Kategorie, von der das Werk Josefh Dellegs durchzogen ist: das Serielle, das Repetitive, die Wiederholung, Vervielfältigung und Addition von Einzelelementen. Zyklische Prozesse im Kulturellen, im Sozialen wie im Politischen das sind die Vorgänge, um die sich die Arbeit des Künstlers seit jeher dreht. Seine Kunst ist geprägt von dieser Wiederkehr, in der das Einzelne, eingebettet in eine Struktur von Wiederaufnahmen, zum Typischen und zur Metapher für Existentielles gerät. Die Ausstellung konfrontiert uns also mit Leerläufen unterschiedlicher Art. Durchgängiges Thema ist die Kreisbewegung, das Zirkulieren exemplarisch zum Ausdruck gebracht in einer raumfüllenden Bodenarbeit: einer Anordnung von Leisten. Prototypen von Schuhwerk kommen wie in militärischer Disziplinierung gleichgetaktet daher. Und die Schuh-Körper sind bedeckt mit fragmentierten Landkarten, als hätten sie Schritt für Schritt die erobernde und zerstückelnde Landnahme in sich aufgenommen: Das Usurpierte klebt den Usurpatoren an den Füßen. Diese Phalanx kommt aus dem Nichts, blind einherschreitend ins Nichts, wobei das Ordnungsraster am Boden die Richtung vorschreibt, jeder Einzelne in den Fußstapfen des Vorgängers, unmöglich ein Aus-der-Reihe-Tanzen. Im Gleichschritt der anonymen Formation vollzieht sich der Aufmarsch der Staatsmacht. Schrittweise wird ein Territorium ausgemessen und besetzt: die ewige Infanterie auf dem Vormarsch, kein Ende absehbar. Massen im maschinellen Gleichtakt oder wie bereits Ernst Moritz Arndt den preußischen Exerzierstaat charakterisierte: Übereinstimmung und Gleichbeweglichkeit des ganzen,totes Maschinenleben ohne Gefühl, als das der Ehre, von einem Einzigen bewegt zu werden.

Doch der Vorwärtsdrang wird ergänzt durch die Kreisbewegung: Die Kolonnen zeigen hin und wider Flagge. Erfundene Fahnen noch nicht einmal erfundener Länder recken sich empor, visuelle Hymnen, Logos fiktiver Nationalitäten zwar, aber irgendwie doch bekannt vorkommend, denn nie sehr weit entfernt von den koloristischen Selbstdarstellungen real existierender Staaten. Zaghafte Zeugnisse von Individualität regen sich also inmitten des allgemeinen Fortschreitens. Doch selbst wenn hie und da das Individuelle hochgehalten wird, läuft es doch leer, rotiert es, leise surrend, folgenlos um sich selbst. Die Weltgeschichte als Geschichte territorialer Eroberungen unter wechselnden Parolen wiederholt sich nach demselben Muster, sie kann gar nicht anders, wird sie doch hervorgebracht von Individuen, denen die Lernfähigkeit im Schutz des Kollektivs regelmäßig abhanden kommt. Der geordnete Fortschritt der Kommissstiefel, einmal in Marsch gesetzt, kennt keine Umkehr. Diese Installation thematisiert also jenes Weitermachen entgegen alle Vernunft, das uns heute allenthalben nicht nur auf militärischem Sektor zu schaffen macht. Denn Gleichschaltung zum erstarrten System hat noch immer zu dessen Kollaps geführt.

Dr. Harald Kimpel

Das denkraumerweiternde Spiel von Josefh Delleg mit Hoheitszeichen in der Schorndorfer Kunstgalerie. Jörg Nolle, Schorndorfer Nachrichten

Wenn Europa von der Fahne geht.

'step by step'. Sie ist flächenmäßig die größte Installation, welche die Schorndorfer Galerie je gesehen hat. Und auch denkräumlich verdient das Fahnenschwingende Werk "Step by Step" des Südtirolers Josefh Delleg einen Superlativ. Wem da keine gedanklichen Assoziationen zu realen Staaten-Assoziationen kommen, hat Probleme mit seinem Vorstellungsvermögen. Und seinem Krisenbewusstsein. Es gibt eine Zeit für Kunst. Und eine für Politik. Und manchmal fällt das eine in das andere. Josefh Dellegs bodendeckende Pflanze der Konzeptkunst ist zu gewaltig, braucht einen zu langen Vorlauf, um eine direkte Reaktion sein zu können auf Griechenlandhilfe, Rettungsschirm und EU- Krisengipfel. Aber es ist unausweichlich, dass einem aktuelle Nachrichten in den Kopf kommen bei dem Blick auf sein Werk. Wir Europäer sind ja gerade dabei, die weiße Fahne der Kapitulation vor den Märkten, den Finanz- und den Billigmärkten, zu hissen. Bei Delleg immerhin haben die Flaggen noch Kraft und Herrlichkeit, Farbe und Figur. Aber sie, angetrieben von kleinen Stellmotoren, ruckeln und zuckeln, sie wedeln so komisch mit ihren Hoheitszeichen.Also ob der Untergang naht und sie ein letztes Mal Flagge zeigen wollen. Dazu stecken sie in Schuhen, besser: in Leisten, also in Schuhmodellen, die gleichgerichtet vorangehen wollen – eben " Schritt für Schritt". Wir aber wissen, dass das zwar eine schöne Idee ist, die sich einst Politiker für Europa ausgedacht haben, im Augenblick aber ein einziges Gestolper darstellt. Die Fahne der Ideale mag ja noch hoch hängen, aber wenn die realen Wege von einig Euroland derart mit Steinen gepflastert sind, dann nützt auch fröhliches Fähnchenschwenken nichts mehr. Die Amerikaner nennen es Nation Building, wenn ein Staat Struktur und Identität bekommen soll. Europa aber baut gerade ab. Der genialische Fähnchenmaler Delleg war beim Malen der Flaggen nicht ganz frei von der landläufigen Vorstellung, die wir von der Internationale der Flaggen haben.

Das heißt, es finden sich Stars-and-Stripes Annäherungen, aber auch viele Kreuze auf diesen Länderkennungen aus dem Reiche Fantasia. Richtig, die Ordnung Europa geschah ja oft im Zeichen des Kreuzes. Mit allen Schmerzen und schier im Blut ertränkt. Und da passt es wunderbar, dass Delleg das Kreuzsymbol nur umzudrehen braucht, und schon wird ein Schwert draus. Die Waffe als konstituierendes Element eines Staatengebildes. Das kommt einem in den Sinn. Und sofort sind wir bei unseren eigenen Wahrnehmungsfallen. Sehen wir mal wieder nur das, was wir kennen? Dellegs Gesamtwerk, das zeigen die Bilder an den Wänden, ist freilich viel reicher als die Meta-Kritik eines Künstlers an Europa. Es geht ihm generell darum, was der Mensch anrichtet. Mit dem Land und mit den Menschen. Seine stärkste Wandarbeit beschäftigt sich mit Südafrika der Apartheid und wie in den Homelands Hütte neben Hütte steht. Stark abstrahiert, ohne Vorder- und Hintergrund. Soll heißen, so sagt er im Gespräch, dass er versucht, die Perspektivlosigkeit der Schwarzen dort auch formal abzubilden - durch die Verweigerung der räumlichen Perspektive. Eine andere Arbeit zeigt Astralkörper. Arno Breker könnte da mitmodelliert haben, Leni Riefenstahl inszeniert. Delleg weiß um die "Kraft durch Freude" -Anmutung - er hat sie gesucht. Und beim Erklären wird klar, was seine Triebkraft ist im Zug einer raffinierten Aufklärung: "Oft finden die Leute so etwas ja schön, aber eigentlich will ich etwas anderes zeigen. Wenn man dann dahinterkommt, ist es nicht mehr schön." Bei Delleg stellt sich wahre Schönheit dann ein, wenn wir uns die dritte Ebene dazudenken. Schönheit ist nie eindimensional. Und der Schmerz der Erkenntnis gehört dazu. Billiger ist das Schöne nicht zu bekommen. Sonst wär's nur Schein.

Text- Ausschnitt der Ausstellungseröffnung im RONDELL 'Bastion Kunst' Kassel, zur Installation 'Ballett Orange'.

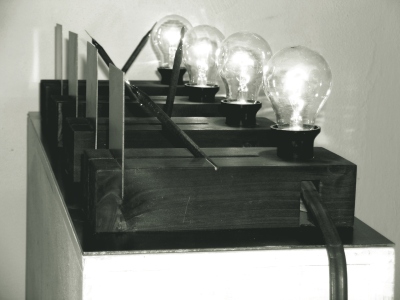

.............es wurde zumindest klar, dass man aufs Material zu schauen habe, wenn man sich von einem derartigen Werk nicht betören lassen wollte. Immerhin war das Interesse an Delleg und seinen Arbeiten nachhaltig geweckt, dazu hatte nicht zuletzt auch der spontane innere Widerstand des Besuchers beigetragen, und es sollte sich zeigen, dass solch ein Widerstand beinahe zu einem eigenen Bestandteil der Begegnung mit Delleg’schen Werken wurde. Was den Anschein der Sakralität angeht, kam es in der Folgezeit gelegentlich noch stärker, so etwa bei der akustischen Installation in der Kasseler Brüderkirche 1992, deren (nun elektrische) Lichter, wiederum in Reih und Glied, diesmal unter echt gotischem Kreuzrippengewölbe, Totensonntagstimmung ausstrahlten. Die dabei thermo-mechanisch bewirkten klickenden Geräusche irritierten indes die homogene Gefühlslage, wenn man sich nicht gleich eines Auftritts klappernder Knochenmänner erinnert sah, etwa nach Art derer in Goethes „Totentanz“, die lautmalerisch auf der gleichen Wellenlänge liegen („dann klipperts und klapperts mitunter hinein, als schlüg man die Hölzlein zum Takte“) Dass die Vorstellung vom Totentanz nicht völlig aus der Luft gegriffen war, zeigt sich in weiteren Arbeiten Dellegs.

Dr. Berthold Hinz

Holzblock/Lampe/Stahlplatte/Holzstab mit Bimetall

Akustik/ visuelle Installation Brüderkirche Kassel

Akustik/ visuelle Installation Brüderkirche KasselAusstellungstitel: SKULPTUREN 17

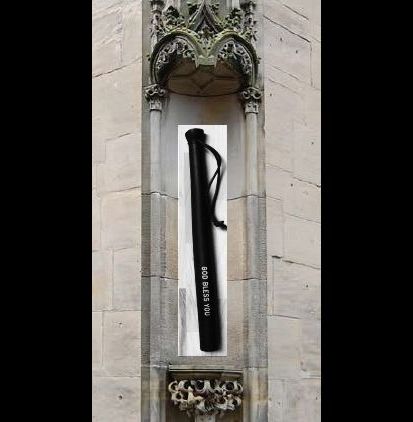

Ein Kunstprojekt an der Stadtkirche Schorndorf zu 500 Jahren Reformation. Schlagworte zu Josefh Dellegs Nische

Liebesgrüße der Macht 'GOD BLESS YOU'

Wer nicht glauben will, muss fühlen: Das ist seit jeher der Glaube derjenigen, die bemüht sind, ihn den Ungläubigen einzubläuen. Vorübergehende Gewaltanwendung gilt als das kleinere Übel gegenüber der Perpetuierung des Irrtums. Weltliche und kirchliche Macht stehen sich in nichts nach, wenn es darum geht, die Unbotmäßigen, Aufmüpfigen und nicht Regelkonformen zu maßregeln. Im Bewusstsein der Rechtmäßigkeit einer Ultima Ratio ist auch das Christentum nicht zimperlich beim Einsatz – und der Segnung – von Waffen jeglicher Wirkung. Schon immer haben diejenigen, die mit Waffen umgehen, dies im Bewusstsein getan, dass Gott mit ihnen ist. Gerade die unglaublichsten Taten erklären sich aus dem Umstand, dass sie als unmittelbar von höheren Mächten legitimiert, wenn nicht gar als in deren Namen durchgeführt ausgewiesen werden. Voraussetzung für den rechten Gebrauch von Waffen ist die Unterscheidung zwischen ihrem gerechtem und ungerechtem Einsatz: die Differenzierung zwischen einer Wahrheit, in deren Besitz man sich selber glaubt, und der Unwahrheit, deren verstockte Anhänger auf den rechten Weg gezwungen werden müssen. Seit Erfindung der Bombenkriege ist es Tradition, den Flugzeugen sowie auch dem, was sie abwerfen, Grüße an die Adressaten mitzugeben. Die Ausübung von Gewalt wird begleitet von der Nachricht, wem der Gewaltakt zu verdanken ist oder in wessen Namen er begangen wird. Ausgeteilt wird mit freundlicher Empfehlung der Austeilenden. Signiert mit Rachebotschaften, treffen die Waffen diejenigen, die ihre Botschaft nicht mehr lesen, nur noch spüren können. Wenn es zu Handgreiflichkeiten kommt, hat die Obrigkeit ein schlichtes Instrument zur Hand: Josefh Dellegs handliches Holz, ein griffiges Designobjekt, wird schlagendes Argument bei der politischen Überzeugungsarbeit und druckvollen Rechtsdurchsetzung.Mit zynischer Vieldeutigkeit – zwischen „Gesundheit!“, „Gott schütze Dich!“ und „Es gnade Dir Gott!“ – markiert GOD BLESS YOU die Arroganz der Über-Macht, die unter dem Vorwand der Fürsorge Zwang ausübt. Austeiler und Empfänger der Prügel sind auf diese Weise auch über die moralische Rechtfertigung der Strafe miteinander verbunden. Der schwarze Knüppel in der Nische: eine minimalistische Skulptur, deren unmissverständliche Form der Funktion folgt, trägt eine Inschrift, die mit gutem Gewissen die im Grunde gut gemeinte Absicht verbalisiert. Wie die Buchführung auf dem Kerbholz, wie die Kerben im Gewehrkolben, gibt die Gravur auf dem Kunstwerk Auskunft über die Geisteshaltung derjenigen, die sich seiner bedienen. Man muss den Kopf erhoben haben, um eins drauf zu bekommen…

Dr. Harald Kimpel

Stadtkirche Schorndorf

1000 Bätter Altes und Neues Testament. Gesang: Vivien Blume.

Bereits der Titel, den Josefh Delleg für seine Quedlinburger Ausstellung gewählt hat, klingt auf den ersten Blick einigermaßen fragwürdig: Welche Ordnung ist hier gemeint? Wer hat sie etabliert? Wer muss sich ihr unterordnen? Zumindest lässt die mehrdeutige Formel erahnen, dass hier ein kritisches Verhältnis zu vorfabrizierten Systemen künstlerische Darstellung findet. Was hier in der Blasiikirche eine über Kreuz laufende räumliche und inhaltliche Verzahnung eingegangen ist, sind zwei Installationen die zunächst wenig miteinander zu tun zu haben scheinen. Dennoch sind beide auf komplexe Weise miteinander verwoben. Beide bilden ein System aus Erhöhung und Erniedrigung – dazwischen wir, auf halber Höhe, das Publikum, genötigt, zwischen den Polen eine ermittelnde Position zu finden. Zwei Installationen reflektieren also ein Thema: Aus gegenläufigen Argumentationsrichtungen, mit unterschiedlichen künstlerischen Gestaltungsmitteln, Konzepten und atmosphärischen Wirkungen nähern sich die Inszenierungen einem gemeinsamen Ziel: So divergent sie auch scheinen, geht es doch beiden um Form und Inhalt autoritativer Massenansprache. Inszeniert werden komplexe Paradigmen für die Durchsetzung von Weltanschauungen: zwei konkurrierende Modelle kollektiver Verlautbarung, zwei Vermittlungsstrategien für Verbindlichkeit beanspruchende Mitteilungen. In Josefh Dellegs Doppelinstallation geraten also unvereinbare Kommunikationsmethoden aneinander, kommentieren und verstärken sich in der Konfrontation. Trotz räumlicher Trennung sind sie thematisch verflochten, trotz inhaltlicher Verschiedenheit liegen sie konzeptuell auf gleichem Niveau – parallele Szenarien, einer vergleichbaren Ordnungsstruktur unterworfen, sich jedoch zu konträren Aussagen polarisierend. Da ist zum einen der Aufmarsch der Lautsprecher: ein minimalistisches Arrangement von einigen jener unzähligen Endstellen einer unsichtbaren Befehlszentrale: angetretene Kolonnen zeitloser Symbole für die Allgegenwart obrigkeitlicher Einflussnahme, abgenutzte Sprachrohre eines totalitären Machtapparats, der seinen Untertanen andauernd in den Ohren liegt und mit seinen Tentakeln bis in die letzten Winkel des Herrschaftsbereichs in einer verdrahteten Welt vordringt. In Reih und Glied geordnet liegen Serienprodukte aus dem Indoktrinationsarsenal jener Machteliten, die sich permanent Gehör verschaffen müssen, um an der Macht zu bleiben: ausrangierte Fragmente einer technischen Anlage, deren ununterbrochenem und somit Taubheit erzeugendem Anruf sich niemand entziehen können soll. Und dann ist da der Gegenpol, der uns den Kopf in den Nacken zwingt: der Seiltanz der in der Höhe aufgeleinten Seiten des Buchs der Bücher – Wort für Wort in nachlesbarer Vollständigkeit –, das hier nun allerdings seine ursprüngliche Gestalt verloren hat, nicht mehr Buch ist, nur noch Inhalt: die entblätterte Schrift mit einer stillen Botschaft, die sich nicht aufdrängt, sondern geduldig warten kann, die nicht überwältigen, sondern überzeugen will, die nicht auf Anweisung, sondern auf freiwillige Zuwendung aus ist, aber nichtsdestoweniger gleichfalls Autorität beansprucht: eine Form der Überredung, die, anstatt Untertanen zu erzeugen und diese mit Durchsagen bei der Stange zu halten, Seligkeit denjenigen verspricht, die nichts hören können und doch glauben. Und während das emotionalisierende Einpeitschen des akustischen Aufputschmittels auf archaischer Ebene argumentiert, verlegt sich die buchstäbliche Argumentation auf eine subtilere Kulturtechnik: Die wortmächtige Teil-Installation verlässt sich ganz auf die Schrift und deren Wirkung auf diejenigen, die bereit sind zu sehen und zu lesen, sie hinzunehmen und visuell zu verschlingen. Während also das tönende Medium Unterwerfung fordert, will das schweigende befreien. Das eine ist auf Opfer aus, das andere auf Erlöste. Herrscht auf der einen Seite der Druck des Befehls und des Mitreißens, ist es auf der anderen der Druck des moralischen Anspruchs. Gegen die Erwartung blinden Gehorsams steht die beharrliche Überzeugungsarbeit der über den Köpfen schwebenden Sentenzen. Sowohl der stille Wortlaut des Textes als auch das laute Wort der Durchsage richten sich mit ihrer jeweiligen Rhetorik an die größtmögliche Zielgruppe. Die Beschriftung der Blätter folgt dabei den Regeln der Grammatik, die phonetische Artikulation dem irrationalen Affekt. Am Anfang ist also das Wort – und es steht am Ende des Inszenierungszusammenhangs, wo die Geschichte das letzte Wort behält... So erfasst Josefh Delleg in zwei großen Bildern beispielhaft zwei Verfahren einkanaliger Kommunikation. Indem nämlich beide Methoden zur Abstrahlung höherer Werte Anspruch auf Wahrheit erheben, lassen sie keinen Widerspruch zu, ja sie weisen nicht einmal jemanden aus, an den sich Widerspruch richten könnte.

Josefh Dellegs duales System bezieht seine Wirkung wesentlich aus einem Wechsel der Perspektiven: aus einer Umwertung innerhalb der Vertikalspannung, bei der Oben und Unten vertauscht und die gewohnten Argumentationsrichtungen auf den Kopf gestellt wurden: eine Art semantischer Purzelbaum, ein Salto mortale der Bedeutung. Denn jene Lautsprecher, die einst von erhöhter Position schallten, liegen nun demontiert am Boden. Von der Geschichte überrollt, windet sich das Medium im Staub, während sich die Drucksache, die gemeinhin in Augenhöhe argumentiert, nunmehr als Über-Schrift von oben herab ihre Wirkung entfaltet. Beide Artikulationsorgane scheinen daher auf den ersten Blick in Unordnung: Jene so genannten „Dorffunklautsprecher“, die der Künstler unmittelbar nach der Selbstaufhebung des zugehörigen politischen Systems an Ort und Stelle von ihren Sockeln geholt hat, sind ihrer ursprünglichen Funktion und Position ebenso beraubt wie die einzelnen Seiten der Lektüre, die, in ihre Bestandteile zerfallen, gleichfalls nur noch als Fragment in Erscheinung tritt: nur in der Vereinzelung der fliegenden Blätter wirken kann. Doch wenngleich die Form aufgelöst ist, bleibt doch die Aussage gewahrt. Blatt für Blatt sorgsam rekonstruiert, bleibt die lineare Struktur – und damit die Botschaft selbst – unangetastet. Wenn auch die Form zerfleddert, ist doch der Sinnzusammenhang gerettet. Und so, wie einerseits der alte Text unbeschädigt ist, bleibt andererseits der lange Arm des jüngeren Systems virulent: Unablässig entquillt den Lautsprechern weiter die Akustik der Macht. Das gestürzte Regime, wirksam noch in seiner Hinfälligkeit, sondert noch immer die überholten Signale ab. Liegt auch das System am Boden, sind doch seine Prinzipien weiter intakt, wirken sie nach im Takt der ideologischen Vorgaben: „Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch“, heißt es zum Beispiel in Bertolt Brechts Stück „Arturo Ui“ über die latente Gefährlichkeit erlegter Ideologien. So sind auch diese gefallenen Organe noch funktionsfähig, können nicht zum Schweigen gebracht werden. Doch was ihnen nun entströmt, ist nicht mehr die Botschaft zur Manipulation der Massen, sondern die Botschaft der bereits manipulierten Massen. Nun tönt aus ihnen unaufhaltsam der narkotisierende Rhythmus der Unterworfenen: nicht mehr die Stimme der Agitatoren, sondern die Reaktion der Agitierten, der Marschtritt der Bezwungenen – und das Ende vom Lied: die Melancholie des leisen Kindergesangs, der sich auf das weltpolitische Geschehen einen schlichten Reim zu machen sucht. Nun wäre es allerdings zu kurz gegriffen, Josefh Dellegs janusköpfige Kunst-Installation nur als Kritik derjenigen Systeme zu verstehen, aus denen sie ihren Stoff bezieht. Sie macht sich zwar am konkreten, am zeitgeschichtlich eindeutig verorteten Material fest, verweist aber zugleich ins Allgemeine: Jeder Art absoluten Gehorsam fordernder Kodifizierung mit Unhinterfragbarkeitsanspruch – und den Folgen der Befolgung – gilt das Fragen des Künstlers – ist es doch keineswegs nur „Pommernland“, das heutzutage abgebrannt ist. Die Doppelinstallation formuliert also nichts Geringeres als eine Metapher auf die allgemeinen Existenzbedingungen – sind doch auch wir (das Ausstellungspublikum) gleichfalls eingespannt zwischen Oben und Unten, zwischen Himmel und Hölle, zwischen die konkurrierenden Weltdeutungsmodelle und sonstige Versprechungen von Politik und Religion. Die Inszenierung richtet sich gegen alle Formen von dogmatischen Offenbarungstexten mit der Attitüde letzter Wahrheit, die auf dem glaubenden Nichtwissen ihrer Anhänger beruhen: gegen alle Herrschaftsformen, die von den gewaschenen Gehirnen der von ihnen Beherrschten abhängig sind. Sie hat zum Thema all jene zeitlosen Laute nie verstummender Autoritäten, die sich hinter Verordnungen, Erlassen, Handlungsanweisungen verbergen, die sich ausnahmslos an alle richten, aber rücksichtslos über die Köpfe sämtlicher Adressaten hinweggesprochen werden oder lautlos herabrieseln, bis sie sich festsetzen und den Automatismus blinden Befolgens in Gang setzen – Imperative vom Tenor „Du musst Dein Leben ändern!“, wie sie der Philosoph Peter Sloterdijk als „den letzten Inhalt all der Kommunikationen (...),die um den Globus schwirren“, kürzlich diagnostiziert hat.Mit dem Vorzeigen der Instrumente für Gleichschaltung und Fernsteuerung führt also das Medium vor, was die Botschaft will: Dressur des Einzelnen zum Ornament der Masse. Das ordnungsstiftende Mittel demonstriert an sich selbst die von ihm gewollte Ordnung. Der Apparat in seiner heruntergekommenen Endphase repräsentiert den Zustand, den er selbst herbeiführen möchte: den Einklang der Vielen, den Gleichtakt des Handelns und Denken als das Ideal einer Tyrannei, die den Bewegungsraum und mit ihm den geistigen Spielraum kanalisiert. Das Wort – so oder so übermittelt – transformiert also die Adressaten zum Bestandteil des jeweiligen Systems, das einen Warnaufdruck nötig hat: Wer hinhört, hat verloren, wer liest, wird eingewickelt, wer sich auf das System einlässt, wird von ihm absorbiert. Hören – und nicht glauben, lesen – und besser nicht handeln, wäre somit eine denkbare Maxime, eine mögliche Folgerung aus dem hier dargelegten künstlerischen Tatbestand. In Josefh Dellegs bipolarer Installation erscheinen die paradierenden Lautsprecher als der unschuldige Teil: richtet sich doch die künstlerische Kritik nicht gegen die missbrauchte Hardware, sondern gegen diejenigen, die sie einsetzen. Denn so, wie sie daliegen, wirken die aufgerissenen Mäuler (sichtlich von der Zeit strapaziert, als Manipulationsinstrumente heute längst von wirkungsvolleren Technologien abgelöst) seltsam unzeitgemäß und hilflos: gezeichnet von der Politik, in die sie verwickelt waren, mitgenommen von den „winds of change“, hie und da notdürftig geflickt wie in einem rührenden Versuch der Heilung von Geschichte mit freilich untauglichen Mitteln... Das beharrliche Schweigen der Flugblätter ist also dem flüchtigen Gelärme der Gewalt entgegengesetzt; der losgelassene Affekt kontrastiert mit dem an die Leine gelegten Schriftbild. Babel und Bibel: hier die heillose Verwirrung der politischen Verstrickungen, dort das Heils- versprechen ex cathedra. Logos oben: abgehängt, aber lesbar, unten die Unvernunft: hoffnungslos unbelehrbar. Einerseits der unschuldige Gesang im Einklang mit dem Auftritt der schuldig Gewordenen, andererseits die lautlose Überzeugungsarbeit der schwebenden Papierformationen. Einerseits die Parole, die sich schreiend Gehör verschafft, andererseits der stumme Text, der danach schreit, gelesen zu werden.

Hören Sie – wenn Sie wollen – auf beides, aber sagen sie nicht, Sie seien nicht gewarnt!

Dr. Harald Kimpel

Blasiikirche Quedlinburg

Peter Fellins archaisch, ja mystisch anmutender „Moosfelsen“ fordert mich auf, ihm meine Gruppe „Schabebank“ gegenüberzustellen, um mit ihm in einen Dialog einzutreten: ein zirkuläres, farblich abstrahiertes Arrangement aus beleuchteten Objekten, Produktionsmittel zur Herstellung von Holzbündeln für die Befeuerung von Öfen, vorindustrielle Gebrauchsgegenstände aus dem ländlichen Bereich der Südtiroler Heimat beider Künstler. Die Schabebank, ein Relikt, dazu bestimmt, eine nostalgische Rolle in verkitschten Inszenierungen von Heimatmuseen zu spielen, steht in siebenfacher Ausfertigung (der bekanntlich größten, auf einen Blick, also ohne Zählung benennbarer Anzahl) im Kontrast zu dem geheimnisvollen Einzelobjekt von Peter Fellin. Während der „Moosfelsen“ die Natur mit künstlerischen Mitteln fragmentarisch nachahmt, sind die Schabebänke funktionale Kulturobjekte, deren Material der Natur entstammt und die als Werkzeuge zur Herstellung wiederum anderer Naturprodukte dienen.

Foto: Tiberio Sorvillo...............................................................................Festung Franzensfeste/ Italien

Josefh Delleg hat sich selbst, die Ausstellung, die wir heute eröffnen, und uns alle dem NICHTS unterstellt. Ein einleuchtender Wortlaut informiert uns wie eine Reklameschrift, dass hier nichts zu holen ist. Die lakonische Mitteilung annonciert scheinbar den Ausverkauf von Ideen, das Ausbleiben einer Leistung – und riecht gelinde nach Provokation! Dieses Neon-Zeichen (eine erhellende Aussage und zugleich ein erstes Exponat) verweigert ein Gebrauchswertversprechen: Es macht Erwartungen zunichte – oder aber schraubt sie hoch. Denn „nichts ist“ – dieser kürzest mögliche und in seiner Kürze sogar noch doppeldeutige Satz besagt einerseits, dass es das NICHTS doch in irgend einer Weise gibt, dass es durchaus ETWAS ist. Und er behauptet gleichzeitig, dass alles Nichts sei, dass ein Sein nicht vorhanden oder doch zumindest nichtig sei: Jedenfalls ein Nihilismus, der noch in der Negation die Bedeutung des Negierten bestätigt, eine Verneinung, die ihren Gegenstand – eben das Nichts – seinsversessen bejaht. In derart hirnzermarternde Widersprüche ist die Beschäftigung mit dem Nichts seit der Antike verwickelt. Groß geschrieben und mit bestimmtem Artikel versehen, gehört DAS NICHTS zu den meistdiskutierten Gegenständen der (keineswegs nur abendländischen) Denktradition. Parallel zu einer Philosophie, die das Sein zu deuten beansprucht, hat sich eine entwickelt, die das Gegenteil zu fassen und zu bestimmen sucht, um diesem irritierenden ontologischen Extremfall mit dialektischer Vernunft zu begegnen und ihm wenn schon nicht materiell, dann wenigstens verbal auf die Schliche zu kommen: ein gründliches Denken, das sich mit Grundfragen herumschlägt wie der, warum denn das Sein besser sein soll als das Nichtsein, und was das ETWAS dem NICHTS überlegen macht. Über nichts hat man sich so viele Gedanken gemacht wie über das Nichts: über die Frage also, warum überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nichts. Und dieses NICHTS – die ständige Begleitung des ETWAS, wobei das eine Voraussetzung des anderen ist und beide ohne einander nicht denkbar sind – dieses Nichts also wiegt bei genauerer Betrachtung weitaus schwerer als sein materieller Gegenpart: Denn gegenüber dem, was es alles nicht gibt, ist das bisschen, das es gibt, verschwindend gering: Einem unendlichen Nichts steht das wenige Etwas (als Ausnahme von der Regel, als der rare, in hohem Maße unwahrscheinliche Sonderfall) unverhältnismäßig gegenüber. Am Nichts muss also jedenfalls etwas dran sein: Es muss Etwas sein – und wenn nur Gegenstand der Frage, was denn das Nichts ist. Und dann wird auch noch dieses unendlich verwickelte Phänomen zum Gegenstand einer Kunstausstellung! Nun hat der Künstler glücklicherweise der Versuchung widerstanden, es sich einfach zu machen und sein Motto beim Wort zu nehmen. Josefh Delleg zeigt uns doch Etwas – und zwar eine ganze Menge und durchaus Vielfältiges. Aus NICHTS wird ETWAS: Das ist nicht nur die Umschreibung von Genesis 1, es ist auch die Beschreibung dessen, was bei der Einrichtung einer Ausstellung geschieht – auch einer Ausstellung wie dieser, selbst wenn sie das Nichts zum Leitmotiv hat. Da bedarf es dann – wie ich glaube – durchaus einer Erklärung, wenn jemand das Nichts thematisiert, dabei aber einiges an Etwas aufbietet. Eine mögliche Erklärung, die ich hier versuchen möchte, geht davon aus, dass das Gezeigte in der Tat, wenngleich sehr vermittelt, mit dem Nichts zusammenhängt. Die einzelnen Werkgruppen haben nichts miteinander zu tun,

bzw. sie haben über das Nichts miteinander zu tun; es ist ihr gemeinsames Bindeglied. Die um den einen Satz gruppierte Kunstansammlung illustriert diesen jedoch keineswegs, sie nimmt mit ihren verschiedenen Exponaten eher unterschwellig – und einigermaßen hintergründig – Bezug. Vermittelndes Element ist eine zentrale Kategorie der Arbeit Josefh Dellegs: das Serielle, das Repetitive, die Wiederholung, Vervielfältigung und Addition von Einzelelementen. Zyklische Prozesse im Kulturellen, im Sozialen wie im Politischen – das sind die Vorgänge, um die sich das Werk des Künstlers seit jeher dreht. Seine Kunst ist geprägt von dieser Wiederkehr, in der das Einzelne, eingebettet in eine Struktur von Wiederaufnahmen, zum Typischen und zur Metapher für Existentielles gerät. Womit er sich in bester Gesellschaft befindet: „Es ist an der Zeit, den Menschen als das Lebewesen zu enthüllen, das aus der Wiederholung entsteht“, hören wir zum Beispiel von Jean-Paul Sartre – von Peter Sloterdijks aktueller, groß angelegter Übungs-Philosophie gar nicht zu reden. Alle Teile der Ausstellung Josefh Dellegs konfrontieren uns also mit Leerläufen unterschiedlicher Art: Durchgängiges Thema dieses Ensembles aus Installationen, Bildern und Video ist die Kreisbewegung, das Zirkulieren und schließlich aufs Nichts Hinauslaufen. „Was hat man für Mühe, sich das Nichts vorzustellen“, stöhnt – noch einmal – Sartre. Josefh Delleg aber enthebt uns dieser Mühe, indem er uns zeigt, was wir uns unter dem Nichts vorstellen können, was das Nichts beispielsweise alles sein kann: Es kann sein, oder doch zumindest zum Ausdruck kommen in einer raumfüllenden Bodenarbeit: in einer Anordnung von Leisten. Prototypen von Schuhwerk kommen wie in militärischer Disziplinierung gleichgetaktet daher. Und die Schuh-Körper sind bedeckt mit fragmentierten Landkarten, so als hätten sie Schritt für Schritt die erobernde und zerstückelnde Landnahme in sich aufgenommen: Das Usurpierte klebt den Usurpatoren an den Füßen. Diese Phalanx kommt aus dem Nichts, blind einherschreitend ins Nichts, wobei das Ordnungsraster am Boden die Richtung vorschreibt, jeder Einzelne in den Fußstapfen des Vorgängers, unmöglich ein Aus-der-Reihe-Tanzen. Im Gleichschritt der anonymen Formation vollzieht sich der Aufmarsch der Staatsmacht. Schrittweise wird ein Territorium ausgemessen und besetzt: die ewige Infanterie auf dem Vormarsch, kein Ende absehbar. Massen im maschinellen Gleichtakt oder – wie bereits Ernst Moritz Arndt den preußischen Exerzierstaat charakterisierte: „Übereinstimmung und Gleichbeweglichkeit des ganzen, totes Maschinenleben ohne Gefühl, als das der Ehre, von einem Einzigen bewegt zu werden.“ Doch der Vorwärtsdrang wird ergänzt durch die Kreisbewegung: Die Kolonnen zeigen hin und wider Flagge. Erfundene Fahnen noch nicht einmal erfundener Länder recken sich empor, visuelle Hymnen, Logos fiktiver Nationalitäten zwar, aber irgendwie doch bekannt vorkommend, denn nie sehr weit entfernt von den koloristischen Selbstdarstellungen real existierender Staaten. Zaghafte Zeugnisse von Individualität regen sich also inmitten des allgemeinen Fortschreitens. Doch selbst wenn hie und da das Individuelle hochgehalten wird, so läuft es doch leer, rotiert es, leise surrend, folgenlos um sich selbst. Die Weltgeschichte – als Geschichte territorialer Eroberungen unter wechselnden Parolen – wiederholt sich nach dem selben Muster, sie kann gar nicht anders, wird sie doch hervorgebracht von Individuen, denen die Lernfähigkeit im Schutz des Kollektivs regelmäßig abhanden kommt. Der geordnete Fortschritt der Kommissstiefel, einmal in Marsch gesetzt, kennt keine Umkehr. Diese Installation thematisiert also jenes Weitermachen entgegen alle Vernunft, das uns heute allenthalben – nicht nur auf militärischem Sektor – zu schaffen macht. Denn Gleichschaltung zum erstarrten System hat noch immer zu dessen Kollaps geführt: Vorwärts ins Nichts also… In einem gänzlich anders aufgefassten Raum inszeniert Josefh Delleg sein Motto in Form eines zirkulären Arrangements aus geheimnisvoll beleuchteten Objekten: So genannte „Schabebänke“ sind es: Produktionsmittel zur Herstellung von Holzbündeln, Gebrauchsgegenstände aus dem ländlichen Bereich seiner südtiroler Heimat, ein alltagsgeschichtliches Auslaufmodell, über kurz oder lang in das Nirwana der toten Gegenstände verschwindend, allenfalls noch in Einzelexemplaren dazu bestimmt, eine nostalgische Rolle in Inszenierungen von Heimatmuseen zu spielen: in unserer Ausstellung aber mit überzeitlichem, ja mystischem Charakter aufbereitet. Die handgreifliche Arbeit an der Werkbank, die archaische, zum Lebensunterhalt immer wieder ausgeführte Bewegungsabfolge einer vorindustriellen Produktionsweise hier in einer Rundinstallation unendlich kreisend, vergeblich gegen ihre unvermeidliche Bedeutungslosigkeit anargumentierend. Einen nochmals anderen Aspekt des Zunichtewerdens hat Josefh Delleg im Zweidimensionalen dargelegt: Übende Menschen beiderlei Geschlechts, eingebunden in ein Ornament der Masse. Sportive Betätigung erscheint hier als Musterbeispiel permanenten Exerzierens und auf stetige Verbesserung abzielenden Wiederholens ein und desselben Bewegungsablaufs. Körpertraining als Selbstzurichtung mit gesellschaftlicher Brisanz: eine Disziplinierung, die sich seit jeher ausgezeichnet eignet, von politischen Ordnungsvorstellungen in Dienst genommen zu werden: die frisch-fromm-fröhlich-freie Wettkampf-Ideologie als die Erzeugung von Kraft durch Freude, die dann, wenn sie (wie im Dritten Reich, aber nicht nur dort) instrumentalisiert wird, die naiv Bewegten geradewegs in den Abgrund des Nichts führt. Und nochmals anders gewendet findet sich das Thema des Sich-tot-Laufens in Josefh Dellegs Schädelstätten manifestiert: in jenem traditionellen Vanitas-Symbol, dem Hinweis darauf, wie die Natur selbst sich in der zwanghaften Wiederholung des Ähnlichen zirkulär entwickelt. Die geordneten Reihen der Totenköpfe – Sinnbilder des Lebens, das pausenlos sein Gegenteil hervorbringt – demonstrieren das schrecklich unökonomische Vorgehen der verschwenderischen Evolution: die hypothetische Unsterblichkeit der Gattung erkauft durch den unendlichen Verschleiß an Individuen, die zum Zweck der Arterhaltung fortwährend massenhaft ins Nichts entlassen werden. So wird das Bild zur Katakombe: Staub auf Leinwand, verwischte Spuren auf dem Grabtuch, die unaufhörliche Verwandlung von Fleisch und Blut in tote Materie: in ein Nichts das etwas ist, das wir (noch) Lebenden (noch) nicht kennen… Und schließlich das Fazit als unendliche Videoschleife: das liebe Vieh, das wunschlose Herdentier, in sich selbst ruhend und gedankenlos (wie wir zu wissen glauben) seinen inneren Mechanismen und Rhythmen hingegeben, hier (skandalöserweise) konfrontiert mit dem frommen Gesang: die anfangs-und endlose Litanei des Wiederkäuens sattsam bekannter Inhalte: Natur und Kultur – beide gefangen in der Falle der ewigen Wiederkehr des Gleichen, günstigstenfalls sich wohlfühlend im Lichte einer Sonne, unter der es bekanntlich nichts Neues gibt… Wir sehen also: Auf sehr vielgestaltige Weise hat Josefh Delleg das doppelte Versprechen seines Mottos doch noch eingelöst: Aus NICHTS wird ETWAS! – Aus ETWAS wird NICHTS !

Dr. Harald Kimpel

Installation am Georg Lichtenberghaus Göttingen

Josefh Dellegs Installation 'Home Sweet Home' thematisiert die Unmöglichkeit des 'Zu-

Hause-Seins' in einer Welt von Ausbeutung und Vertreibung. – Die Wandarbeit macht sich

– unter hintergründiger Verweigerung räumlicher Perspektive – den totalitären Blick auf ein

geometrisch angelegtes Lager zu eigen. Die formatfüllend hinterlegte Camouflage betont

den militärischen Charakter der gezeigten Hüttenansammlung und verweist auf die von Krieg und rechtloser Ausgrenzung induzierte Angst und Gewalt. Sowie auf das daraus

resultierende Schutzbedürfnis, dem hier lediglich anhand einer hauchdünnen Tarnlage, eben einer Camouflage, Rechnung getragen werden kann.

Der Titel der Arbeit spielt auf die Homelands Südafrikas an und ironisiert gleichzeitig die

Inszenierungen einer heilen Welt in unseren wohlgeordneten und liebevoll ausstaffierten

Dörfern und Städten. Die Arbeit erzählt gleichzeitig von verlogener Einlullung in einer nur

scheinbar heilen Welt und dem tragischen Status tatsächlicher Exterritorialität.

Davor – quasi herauskopiert, fokussiert und vergrößert – ein Prototyp der skizzierten 'Hütten'. Die Camouflage entpuppt sich in der Horizontalen als ein Arsenal aus Schädeln.

Während die Camouflage durchaus noch Aspekte des Schutzes -der Tarnung

beinhaltet, erzählen die Totenschädel von der Unausweichlichkeit der letztgültigen Vernichtung. Dellegs 'Hütten'-Prototyp ist ein Ikon: Das schludrige Konstrukt aus rohen Holzlatten kommt wie eine dreidimensionale Zeichnung daher, die plakativ ein Symbol aus einfachen 'Linien' nicht auf das Blatt, sondern in den Raum entwirft. Das kalte Weiß der Leuchtstoffröhren unterstreicht den symbolisch abstrakten Charakter der Installation. Das Hüttenkonstrukt ist wie dies Lagerbehausungen zu eigen ist -provisorisch, baufällig, windig: ein bauliches Provisorium gehalten von aggressiv nach außen abstehenden Schraubzwingen. Der Raum, den die Hütte als letzten Schutz aufspannt, ist instabil und droht bei geringster Gefahr wie ein Kartenhaus in sich zusammenzufallen.

Die Installation erinnert an real existente Segregationslager, darüber hinaus thematisiert sie ein 'abstraktes' Prinzip: das menschenfressende Prinzip der Gleichschaltung. Das im

strengen Raster ausgerichtete Lager als Symbol für ein unmenschliches System, das

Individualität und Freiheit -das Menschsein an und für sich -überschreibt.

Verstörend in dieser Szenerie ist die Blütenpracht, die sich im Inneren des Hauses entfaltet. Symbol einer Hoffnung? Des Zu-Hause-Seins? Selbst hier, in diesem Verschlag noch ein Hauch geraniendekorierter Heimat? Oder ist es die Bepflanzung eines Grabes, ein Nachruf auf das Leben, das sich hier nicht entfalten konnte? Überlebende sind jedenfalls nicht zu orten. – Das von Delleg inszenierte Bild ist ein Bild, das über die konkrete Wirklichkeit der Lager hinausweist. Es ist die Zustandsbeschreibung einer Welt, die es unmöglich macht,sich darin heimelig einzurichten.

Dr. Harald Kimpel

Foto: Hermann Maria Gasser Festung Franzensfeste /Italien

Foto: Hermann Maria Gasser Festung Franzensfeste /Italien

Foto: Brodmann; SALON SALDER

Obwohl wie die Kunstgeschichte demonstriert, der Totenschädel als Einzelstück wirkungsvoll inszeniert werden kann, tendiert er eigenartigerweise zur Addition, ja Massierung. Wer einen sein Eigen nennt, gibt sich nur ungern damit zufrieden, will mehr davon, will Akkumulation, Multiplikation, tendiert zum Sammler.

In seiner ausgreifenden Rauminszenierung „Das Lager“ scheint Josefh Delleg die bedenkliche Seite der Sammelleidenschaft anzusprechen. Mit diesem ort- und zeitlosen Depot – angesiedelt irgendwo zwischen Supermarkt und Katakombe, Ersatzteillager und Gedenkort, Archiv und Vorratskeller – lotet der Künstler den Assoziationsrahmen seines Arrangements vieldeutig aus. Jemand hat irgendwo ein Schädeldepot angelegt: hat die Objekte seiner Zuwendung in einem Regalsystem aus roh gezimmerten Holzlatten verstaut und für gerade soviel Licht gesorgt, dass das präsentierte Sammlungsgut nicht gänzlich im Dunkel verschwimmt. Was es aber mit dieser improvisiert wirkenden Vorratshaltung auf sich hat, verbirgt sich in der Schädeldämmerung. Zwar waltet über diesen Gestellfluchten sichtlich eine Systematik, die eine Inventarisierungsabsicht deutlich werden lässt, doch die Organisationsstruktur scheint keinen nachvollziehbaren Kriterien zu folgen. Die Provenienz der wachsbleichen Objekte – in Reih und Glied sortiert – ist so unsicher wie ihr Schicksal: Wer ist hier einlagerungs- und entnahmeberechtigt? Wie der Zweck der Akkumulation im Zwielicht der schwachen Lampen bleibt, so auch der des Umgangs mit den Einzelstücken. Sollen den Objekten Informationen abgewonnen werden? Handelt es sich darum, sie zu Befragungen – wie bei Murakami – bereit zu halten? Erfolgt hier eine Musealisierung zu wissenschaftlichen Zwecken oder zu zweifelhaften Machenschaften des Pseudowissenschaftlichen – oder stehen gar Praktiken des Kannibalischen im Raum? Möglicherweise aber ist die Banalität zivilisatorischer Schrecknisse doch näherliegend, denn die penible Beschilderung verweist auf den Komplex des Bürokratischen, auf verwaltungstechnische Erfassungsvorgänge und administrative Kontrolle über das Leben und darüber hinaus. Die Etikettierung zeugt von einem minutiösen Dokumentationswillen, vom Erfüllen vorgegebener Verfahrensnormen bei der Registratur dieser Karteileichen.

Jemand scheint für diesen Arbeitsplatz verantwortlich zu sein: registriert Zu- und Abgänge, führt Buch und ordnet ein. Das Ganze – von dem freilich nur ein Bruchteil zu erkennen ist – unterliegt einer unentschlüsselbaren Systematik.

Die Betrachtenden bleiben Belauscher mit dem Gefühl des Unstatthaften: zufällige Zeugen eines Geschehens, das nicht für ihre Augen gemacht scheint.

Das Schweigen der Schädel provoziert Mutmaßungen über ihre Funktion. Wer sich in diese Schädelstätte verirrt, ist auf Vermutungen über das zu Sehende angewiesen; doch sein Sinn erschließt sich nicht bei betrachtendem Umgang, sondern nur beim Eintauchen in die Atmosphäre des Rätselhaften.

Das Labyrinth der Regale folgt einer Symmetrie von barockem Zuschnitt, ist in alle Richtungen fortsetzbar zu denken. Das Einsehbare wirkt wie ein Ausschnitt aus einem Kontinuum ohne Beginn und Ende, das nur einen Teilaspekt seiner selbst preisgibt. In dieser allseitigen Unabgeschlossenheit ist das Lager möglicherweise ein Pendant zu Jorge Luis Borges’ unendlicher Bibliothek von Babel, die alles enthält, was jemals geschrieben wurde und geschrieben werden wird. Haben wir hier also die unendliche Katakombe von Babel vor uns: winziger Ausschnitt des unendlichen Kontinuums all derjenigen, die jemals gelebt haben und leben werden?

Josefh Dellegs reale Bezugsgrößen sind die Beinhäuser und Katakomben, die mit ihren Schädelwällen den Lebenden die Zukunft verbarrikadieren: verknöcherte Barrieren, angesichts derer es sich verbietet, das subjektive Unsterblichkeitsgefühl aufrecht zu erhalten, Knochenmauern, an denen jedes Einmaligkeitsbewusstsein zerschellt.

„Das Lager“ absorbiert phrenologische bzw. medizinische Sammlungen genauso wie gewisse Stammespraktiken der Ahnenaufbewahrung bei polynesischen Naturvölkern, von denen Forschungsreisende berichteten: Nicht nur, dass diese auf Kopfjagd gehen, um sich auf magische Weise die Lebenskraft ihrer Gegner einzuverleiben – die Schädel werden auch gesammelt und wie Trophäen in Regalen aufbewahrt. So hat beispielsweise ein Dorfältester in Urama auf Papua, Neu-Guinea, ein Gestell gezimmert, auf dem er in mehreren Ebenen die Schädelausbeute seines Stammes eingelagert und als Beweismaterial für die gemeinsam angehäufte Macht öffentlich zur Schau gestellt hat. Und beim Stamm der Marind-anim „war es Sitte, für jedes Neugeborene einen Kopf zu jagen. Das Kind brauchte einen Namen, und der Name mußte von jemand anderem übernommen werden, der um der Fortdauer willen sterben mußte. Der Name würde weiterleben.“ Dieser Brauch war „der Versuch, sich einer Homöostase der Lebenssubstanz und der Fortdauer ihrer Wirksamkeit zu versichern. So bildeten persönlicher Name und Kopf oder Totenschädel eine einheitliche machtvolle Wesenheit. Deshalb hatten diese Menschen Totenschädel zu ganzen Galerien zusammengestellt, eine klug ausgedachte Einrichtung, um die kollektive Kraft des Stammes zum Ausdruck zu bringen. Für sie erfüllte diese Art des Sammelns und Vorzeigens ein unumgängliches, Ich-stützendes Bedürfnis.“ (Werner Muensterberger: Sammeln. Eine unbändige Leidenschaft. Berlin 1995)

Harald Kimpel (Hg.): Hamlet Syndrom: Schädelstätten Marburg

Kunstverein Marburg

Videolink. https://youtu.be/GlMsNRld5aA

Josefh Dellegs künstlerisches Werk ist durchzogen vom Konzept des Seriellen. Im Einsatz unterschiedlicher Medien wiederholt sich das Grundprinzip der Repetition, der Vervielfältigung und Addition von Segmenten, in dem das Einzelne, eingebettet in eine Struktur von Wiederaufnahmen, zum Typischen und zur Metapher für Existentielles gerät. So auch bei „Magnificat“, jener unendlichen Videoschleife, die das unbewusst-kreatürliche Verhalten paradigmatisch interpretiert: das liebe Vieh, das wunschlose Herdentier, in sich selbst ruhend und gedankenlos (wie wir zu wissen glauben) seinen inneren Mechanismen und Rhythmen hingegeben, konfrontiert mit dem frommen Gesang, mit der anfangs- und endlosen Litanei des Wiederaufnehmens sattsam bekannter Inhalte. Natur und Kultur – beide gefangen in der Falle des alten Lieds, ohne Perspektive eines Ausbruchs aus dem Loop des programmierten Verhaltens, der ewigen Wiederkehr des Gleichen. „Es ist an der Zeit, den Menschen als das Lebewesen zu enthüllen, das aus der Wiederholung entsteht“, erkannte Jean-Paul Sartre. Diese Enthüllung vollzieht Josefh Delleg mithilfe des biologischen Mechanismus des Wiederkäuens. Denn sind wir nicht alle Wiederkäuer? Reproduzieren wir nicht dauernd vermeintlich gesicherte Erkenntnisse, verfestigte Ansichten und halbverdaute Nachrichten? Die Institutionalisierung zirkulärer Prozesse im Kulturellen, im Sozialen und Politischen ist es, die der individuellen Existenz Stabilität, Ordnung und Ruhe verleiht; das privat oder öffentlich vollzogene Ritual stiftet Sicherheit und wappnet uns gegenüber einer Welt in permanenter Wandlung. Dr. Harald Kimpel

©Josefh Delleg

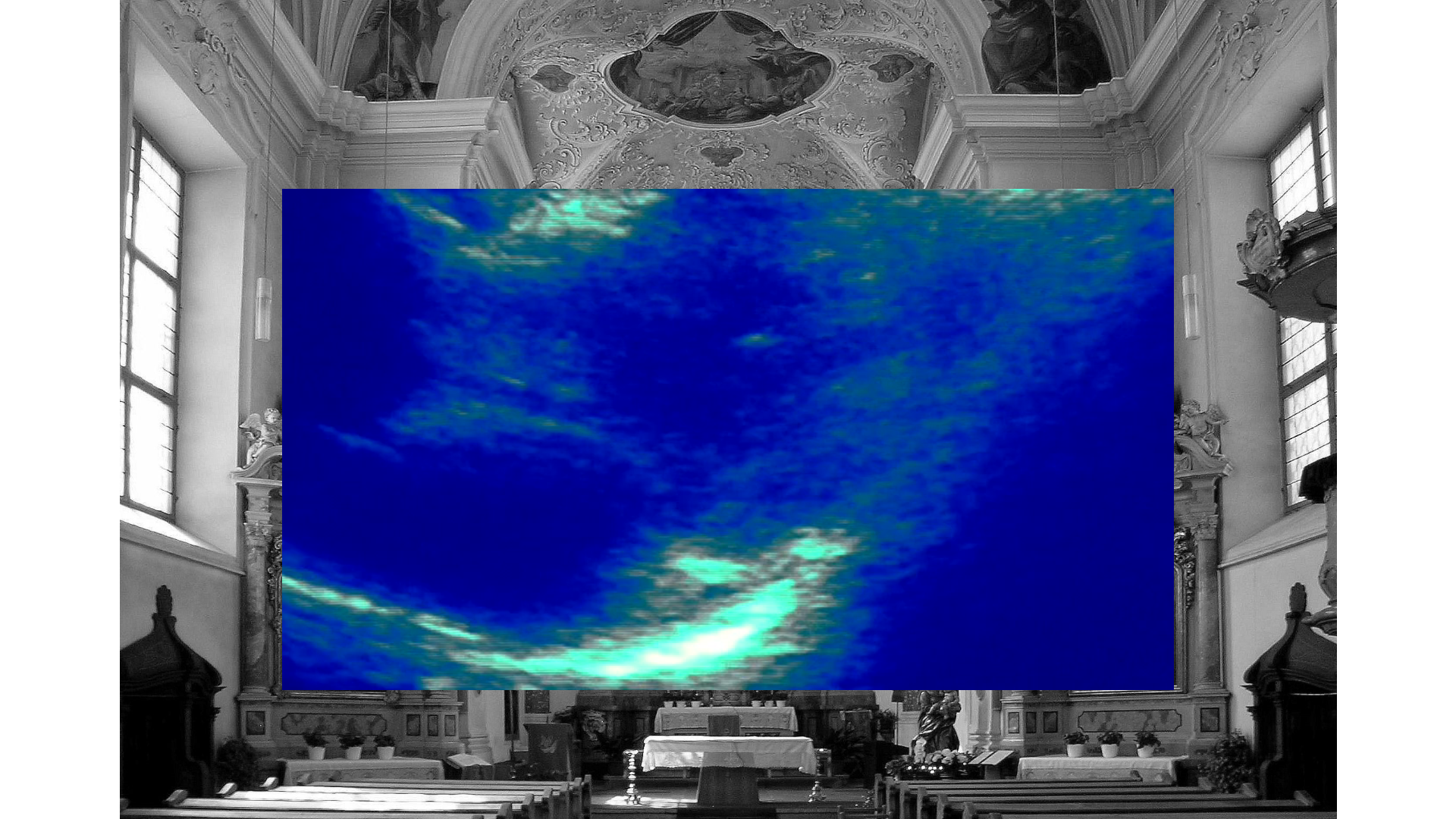

Noch im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit ist das Herz metaphorisch und poetisch reichhaltig konnotiert: Es kann brechen und sprechen, es kann erweicht, erfrischt und erwärmt werden; etwas geht zu Herzen oder kommt von dort, und das Zusammenwirken von Herz und Hand ist zum humanistischen Ideal erhoben. Und zwischen Laurie Anderson, William S. Burroughs und trivialer Schlager-Lyrik changiert das Spektrum seiner literarisch-musikalischen Inanspruchnahmen. Seit Jahrhunderten hat das „Leitorgan der verinnerlichten Menschlichkeit“ (Sloterdijk) eine komplexe theologische, metaphysische, soziale und kulturelle Bedeutungsaufladung erfahren. Als Sitz der Emotionen und Gefühle – wenn nicht gar der Seele – verdächtigt, ist es doch nur eine mechanisch arbeitende Pumpe, Voraussetzung für Leben wie kaum ein anderes Organ, aber mittlerweile ersetzbar wie manch anderes im menschlichen Körper. Indem es mit jedem Schlag die Lebensspanne verkürzt („And listen to the heart beat as it beats our lives away“, Iron Butterfly), taugt es zum Symbol für die Endlichkeit jeder Existenz.

Ebenso eng – und metaphorisch – mit dem Am-Leben-Sein und dessen Gegenteil verbunden ist die Luft: zum Odem poetisiert, wenn zum Beispiel der Schöpfergott dem Erdklumpen Vitalität einhaucht – bis das Geschöpf sie wieder aushaucht.

Kein Wunder also, dass Herz- und Lungenleistung verbal miteinander verwebbar sind: „Seinem Herzen Luft machen“ ist ein Sprachbild, in dem sich das hydraulische mit dem pneumatischen Zentralorgan verknüpft. Denn beider Funktionen sind voneinander abhängig: ohne Luft kein Herzschlag, ohne Herzschlag keine Atmung.

All diese Aspekte sind in Josefh Dellegs Video präsent und in einem komplexen Geflecht zueinander in Beziehung gesetzt. In ihm wird die verborgene Mechanik der lebensnotwendigen organischen Prozesse transparent – sind doch Herz und Luft gemeinhin unsichtbar. In seinem Video verhilft der Künstler beiden zur Wahrnehmbarkeit: dem Herzen mit Hilfe der bildgebenden Apparatemedizin, der Luft mit Hilfe der akustischen Aufnahmetechnik. Das Herz im Zeitalter seiner medialen Darstellbarkeit und das darüber gelegte Geräusch des schweren, bewussten Atmens verbinden sich zu einem bewegten Meditationsbild, das die Mechanik des Lebendigen sicht- und hörbar reproduziert. Wem das Herz, wem der Luftstrom gehört, bleibt unklar; gemeint ist nicht ein Individuum, sondern der Pulsschlag, dem wir alle unterworfen sind: den Zwängen des Luftholens und des Blutkreislaufs. In der beständigen Wiederholung ein und desselben Ablaufs entwickelt die audiovisuelle Installation eine Sogwirkung, die, je länger man sich ihr aussetzt, desto intensiver auf einen übergreift, den eigenen Rhythmus beeinflusst bis hin zu dessen Synchronität mit den fremden Lebensäußerungen. Die ewige Wiederkunft des Gleichen beruhigt und verunsichert in einem Atemzug. Kontinuierlich scheinen sich die Lebenszeichen fortzusetzen und machen doch die Frage nach ihrem Ende unabweisbar.

Richard Wagners Musikdrama „Tristan und Isolde“ liefert den entsetzten Titel-Ausruf, den die tragische Heldin angesichts der ihr drohenden beklemmenden Verhältnisse ausstößt. Über den Begriff des Erstickens hat Wagner den Tod seiner Protagonistin vorweggenommen: Wenn der Atem stockt, erstickt das Herz.

Wie in vielen seiner Arbeiten argumentiert Josefh Delleg auch in dieser audiovisuellen Inszenierung mit dem Prinzip der Reihung, Addition und Repetition: diesmal unter dem doppelten Aspekt der ÜberlDr. agerung zweier sich wiederholender physischer Prozesse.

Dr. Harald Kimpel

Josefh Delleg

geb. in Bruneck/ Italien

Solo Ausstellungen

1987- Museum der Universität Marburg

1988- Ragenhaus, Bruneck, Italien

1991- Kasseler Kunstverein, Installation

1992- Alte Brüderkirche, Kassel

1994- Lichtenberghaus KV, Göttingen

1995- „Kunsteintrag“, Rheinh äuser Wald, NS

1996- Packhof, Hann. Münden

1996- Andreaskirche, Erfurt

1998- „tempi crescendi“, Zisterzienserkloster Volkenroda, Installation

1999- „souvenir, souvenir“, Kunsttempel Kassel

2000- Lichtenberghaus KV, Göttingen

2001- „spiel nicht mit den Schmuddelkindern…“,Bastion Kunst, Kassel, Installation

2002- „Gesetzmäßigkeit versus Zufall“, Kunstverein Köln rechtsr.

2002- Kunstverein Würzburg,ARTE NOAHKunstschiff

2002- Kunstverein Paderborn

2004- „ballett orange“, Portikus, KongressPalais, Kassel

2006- Lichtenberghaus KV, Göttingen, Neoninstallation

2007- „Speicherkultur“, Ibbenbüren - Dörenthe

2008- „tempi crescendi“, Saarl. Künstlerhaus, Saarbrücken

2008- Allgemeiner Konsumverein, Braunschweig

2008- „step by step“ , Kunstverein Neckar-Odenwald, Mosbach, Installation

2009- „Unter - Ordnung“, Kunsthaus, Wiesbaden, Installation

2009- „nichts ist“, Städtische Galerie, Eichenmüllerhaus, Lemgo

2011- Musik 21 Klanginstallation, Eisfabrik, Hannover

2011- „Zeitlose Laute-lautlose Zeiten“, Kunstverein Viernheim

2012- „step by step und andere Tänze“, Galerien für Kunst und Technik, Schorndorf, Inst.

2012- Akustische Installation im Auditorium der Georg August Universität Göttingen 275.

Jubiläum, Göttingen

2012- „Hommge à John Cage“, Install. 'John-Cage-Orgel-Kunst-Projekt', Tonwechsel,

Halberstadt

2013- Quedlinburg Blasiikirche, Installation

2015- "Luft! Luft! Mir erstickt das Herz!" Wetterau Kreis 'Kunst in Kirchen'

2022- St. Nikolai Universitätskirche Göttingen, Videoinstallation

2023- FORUM WISSEN der Universität Göttingen, Videoinstallation

2025- Kunstverein- Kunsthaus Viernheim, Installation

Ausstellungsbeteiligungen

1987- Gießhaus, Kassel

1987- Kasseler Kunstverein , Installation

1987- „Kunststudenten stellen aus“, Kunstverein, Bonn

1989- K18, Kassel

1990- Intern. Pressekonferenz documenta 9, Museum van Hedendaagse Kunst, Gent

Vorstellung von Arbeiten durch documenta Leiter Jan Hoet

1991- Intern. Pressekonferenz documenta 9 Weimar

Vorstellung von Arbeiten durch documenta Leiter Jan Hoet

1991- „Gestiftete Kunst“, Galerie der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn

1991- „Gestiftete Kunst“,Landtag, Kiel

1992- Galerie INSEEC, Paris

1993- Kunstsymposium, Schlüchtern

1993- „Luftkrieg in der Kunst“,documenta Halle, Kassel, Installation

1994- Lichtenberghaus Göttingen

1994- Galerie DAP, Warschau

1994- documenta Halle Kassel „Wald wer ist dein Partner“ Deutsche Forst Vereinigung

1996- Ragenhaus, Bruneck, Italien

1997- Galerie Dorn, Stuttgart

1998- Galerie Dorn, Stuttgart